Gründung und frühe Expansion (1885-1900)

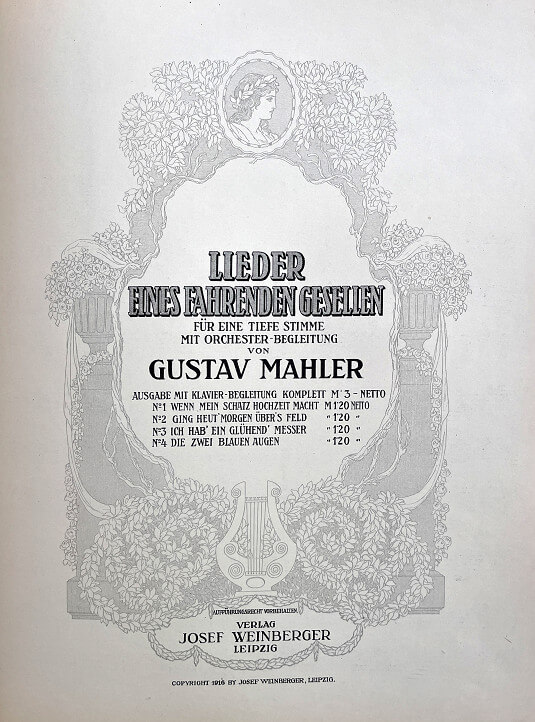

Am 1. November 1885 eröffnete der mährisch-österreichische Kaufmann Josef Weinberger gemeinsam mit Carl Hofbauer in der Wiener Kärntnerstraße 34 eine „Kunst- und Musikalienhandlung“ – der Grundstein des heutigen Verlagsverbunds. Bereits 1887 erhielt das junge Unternehmen die Konzession zum Druck von Opern- und Operettenmaterialien. 1889 entstand eine Niederlassung in Leipzig (in Kooperation mit dem Verlag Hofmeister). 1890 erfolgte die gütliche Trennung Weinbergers von Carl Hofbauer und der Umzug des Verlagshauses Weinberger in eigene Geschäftsräume, zunächst am Kohlmarkt, aufgrund seiner raschen Expansion um die Jahrhundertwende in die Maximilianstraße 11 (heute Mahlerstraße), nahe der Hofoper. In der zweiten Hälfte der 1890er-Jahre sicherte sich Weinberger durch Zukäufe – u. a. den traditionsreichen Wiener Verlag Artaria & Co. (1894) – ein umfangreiches Repertoire und schloss u.a. Exklusivverträge mit Gustav Mahler ab.

Netzwerkbildung und Operettenboom (1901-1913)

Im Jahr 1901 war Josef Weinberger Mitbegründer der Universal-Edition (UE) und bis 1906 deren Geschäftsführer. Die UE residierte zunächst im Weinberger-Haus in der Maximilianstraße. Parallel dazu baute der Verlag seinen eigenen Katalog weiter aus: Er akquirierte die Bühnenrechte an den Werken von Johann Strauss (Sohn) und nahm Edmund Eysler, Ermanno Wolf-Ferrari sowie die jungen Operetten-Stars Franz Lehár, Leo Fall und Emmerich Kálmán unter Vertrag – Namen, die den Weinberger-Verlag bald europaweit synonym mit dem „Goldenen Zeitalter” der Wiener Operette machten.

Weltkrieg und Zwischenkriegszeit (1914-1932)

Der Erste Weltkrieg zwang die Firma, ihre internationale Expansion zu verlangsamen, doch schon in den 1920er-Jahren setzten neue Erfolge – etwa mit Kálmáns „Gräfin Mariza“ (1924) – kräftige Impulse. Als Josef Weinberger 1928 verstarb, übernahm sein Neffe Otto Blau (1893 – 1980) die Leitung des Verlages. Das Repertoire umfasste nun Werke von Smetana über Mahler bis Strauss und hatte sich zu einem der bedeutendsten Operetten-Kataloge Europas entwickelt.

Verfolgung, Emigration und die Londoner Gründung (1933-1945)

Die Machtübernahme der Nationalsozialisten bedeute für das jüdisch geführte Unternehmen und seine Eigentümer größte Gefahr. In weiser Voraussicht gründete Otto Blau 1936 die Josef Weinberger Ltd. in London, die von Hugo Golwig geführt wurde. Nach dem „Anschluss“ 1938 wurde das Wiener Stammhaus „arisiert“, 1941 aufgelöst und der Verlag nach Berlin übersiedelt. Blau entkam über Großbritannien nach Australien, während die Geschäfte von Berlin aus zwangsverwaltet wurden. In London jedoch blieb das Bühnen- und Aufführungsrecht der Operetten bestehen, sodass der Verlag den Krieg wirtschaftlich weitgehend überstand.

Wiederaufbau in Wien und neue Standorte (1946-1968)

Unmittelbar nach Kriegsende kehrte Otto Blau nach Wien zurück und reaktivierte dort das Unternehmen zusammen mit Johann Michel, der schon vor dem Krieg in der Musikverlagsbranche tätig gewesen war. 1946 erfolgte die Neugründung des Wiener Büros, 1947 die Rückkehr in die historischen Räume an der Mahlerstraße. In den frühen 1950er-Jahren wurde eine Niederlassung in Frankfurt am Main eingerichtet, um das stark gewachsene deutschsprachige Lizenzgeschäft zu koordinieren. Seit dieser Zeit agieren Wien, Frankfurt und London als gleichberechtigte Schwesterfirmen.

Diversifikation und Katalog-Erweiterungen (1969-1990)

Ein bedeutsamer Schritt war die Übernahme des Glockenverlags (1968). Damit erhielt Weinberger die exklusive weltweite Administration des gesamten Lehár-Katalogs. Parallel weitete das Haus sein Repertoire auf symphonische Musik, Chorliteratur und pädagogische Werke aus und beteiligte sich an der Gründung spezialisierter Sub-Verlage, nun auch im Pop- und Jazzbereich. In diesen Zeitraum fielen beispielsweise die Entstehung des Pagageno Musikverlags mit Werken von Friedrich Gulda sowie die Gründung der Schallplatten-Produktionsfirma WM Produktion in Wien. Durch die Zusammenarbeit mit dem deutschen Unitel-Beta-Film-Konzern wurden zudem zahlreiche Operetten verfilmt.

Internationalisierung (1991-2009)

Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs öffnete sich der osteuropäische Markt. Gleichzeitig etablierte das Londoner Haus eine Kooperation mit dem international bedeutenden Bühnenverlag Music Theatre International und brachte Broadway-Musicals von u. a. Stephen Sondheim und Alan Menken auf europäische Bühnen. In Frankfurt entstand Ring Musik als eigenständige Firma für Production Music, die heute mehr als 60 000 Tracks für Film, TV und Werbung lizenziert.

Digitale Transformation und Gegenwart (2010 – heute)

Seit den 2010er-Jahren investieren alle drei Standorte in E-Sheet-Portale, Print-on-Demand und cloud-basierte Aufführungsmaterialien. Ein eigens gegründetes Composer-Lab fördert zudem junge Komponist*innen, während Kurator*innen-Teams die historischen Operetteneditionen überarbeiten. Durch die enge Zusammenarbeit mit dem Bühnenverlag Musik und Bühne (Wiesbaden) und dem gemeinsam gegründeten Verlag Stückekontor ist eine Plattform für die Entwicklung neuer Musicals entstanden.